産業内貿易

| 経済学 |

|---|

地域別の経済 |

| 理論 |

| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |

| 実証 |

| 計量経済学 実験経済学 経済史 |

| 応用 |

| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |

| 一覧 |

| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |

| 経済 |

|

|

|

産業内貿易(さんぎょうないぼうえき、英: Intra-industry trade)は、同一産業内の同じような財やサービスを輸出し輸入する貿易形態のこと[1]。

概要

リカード・モデルやヘクシャー=オリーン・モデルのような伝統的貿易モデルの理論的予測では、ある国がある産業の財を輸出する場合、その産業の財を輸入することはない。同様に、ある産業の財を輸入する場合その産業の財を輸出することはない。このような貿易形態を産業間貿易(英: Inter-industry trade)と呼ぶ。これに対して、現実の経済では同じ産業の財を輸出し輸入するということが行われている。このような貿易形態を産業内貿易と呼ぶ[1]。同一の多国籍企業内の貿易である企業内貿易とは異なった概念である。

例えば、2002年のデータを見てみると、ヨーロッパ全体で260万車の自動車を輸出し、220万車の自動車を輸入している。日本は470万車の自動車を輸出し、30万車の自動車を輸入している。これらは、自動車産業という同一産業内の貿易である。

説明

伝統的理論との関連

なぜ国は同一産業の財を輸出し輸入しているのであろうか。伝統的な貿易モデルは産業間貿易を予測するのみで、産業内貿易を説明することができない[2]。伝統的貿易理論では、国家間の生産技術の差異(リカード・モデル)、要素賦存量の差異(ヘクシャー=オリーン・モデル)によって生まれる比較優位のパターンによって国際貿易を説明している[3]。つまり、生産技術や要素賦存量が国家間で同じであれば国際貿易は起こらない[3]。したがって、産業内貿易を説明するには伝統的理論とは別の理論を考えなくてはならない。しかし、伝統的理論を用いて産業内貿易を説明できるとする研究者もいる[4]。そこでは、ヘクシャー=オリーン=リカード・モデルが提示され、規模に関する収穫一定な生産技術の下でも産業内貿易が起こり得ることを示している。要素賦存量が国家間で同一であっても、生産技術に差異があれば開放経済に移行する特化が起こり、要素コンテントが同一な財を輸出し輸入するという産業内貿易が起こる。

測定の問題

同一の大分類の産業内に多くの異なった小分類の産業が含まれているため、産業内貿易が起こっているよう見えるだけかもしれない。そうした問題意識から、細かい小分類の産業の貿易データを検証してもやはり産業内貿易が観察されたことが報告されている[5]。

生産技術の仮定

国内のすべての財が同一の生産技術で生産されるという仮定を緩めて産業内貿易を説明する試みもある[6]。その論文で提示されたモデルでは、財の品質に応じて消費者にとって異なった財と認識され、資本集約的な高品質な財は多く貿易され、産業内貿易を説明できる[6]。しかし、同じような生産要素を用いて生産された財(要素コンテントが似通った財)の産業内貿易は説明できないことが指摘されている[7]。

新貿易理論による説明

最も広く受け入れられている説明はポール・クルーグマンの新貿易理論のモデルによる説明である。クルーグマンは、個々の企業が固定費用を支払うモデルを考え、企業レベルの規模の経済をモデルに導入した[8][9]。これによって、輸出機会が与えられると平均費用を下げるために企業は輸出を行うインセンティブを持つ。消費者は同じ財でも異なった多くのバラエティを消費すると効用水準が上昇するような効用関数を持つため、自国のバラエティと異なった外国のバラエティを購入するインセンティブを持つ。

産業内貿易の種類

3種類の産業内貿易がある。

- 同質財の産業内貿易

- 水平的に差別化された財の産業内貿易―価格水準が似通った同一産業内の財の貿易(同一価格帯のパソコンの輸出と輸入など)

- 垂直的に差別化された財の産業内貿易―価格水準が異なった同一産業内の財の貿易(高品質の機械を輸出して低品質の機械を輸入するなど)

学術研究では実物商品の産業内貿易、とりわけ工業製品の産業内貿易に着目することが多いが、サービスの産業内貿易も起こっている[10]。

測定

「同一の」産業をどのように定義するかによって産業内貿易の程度も異なってくる。例えば、パソコンを輸出しiPhoneなどの携帯電話を輸入しているとする。パソコンも携帯電話も同一の「電化製品産業」として定義される場合、この貿易は産業内貿易となる。しかし、パソコンを「消費者家電製品」、携帯電話を「通信機器産業」のように異なった産業の財と定義すれば、これは産業間貿易と解釈できる。

産業内貿易の広まり具合を測定する指数として、グルーベル=ロイド指数(以下GL指数)がある。1962-2006年のデータを分析した学術研究によると、以下のことが示されている[11]。

- 農産品よりも工業品、工業品の最終財よりも中間財でGL指数が高い。

- 3桁レベルの品目別データによると、1962年時点で約0.25だったGL指数が、2006年時点では約0.5まで上昇している。

- 5桁レベルの品目別データでみると、1962年時点で約0.1だったGL指数が、2006年時点では約0.3まで上昇している。

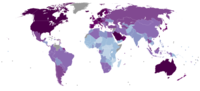

- 低所得国間や低所得国-高所得国間よりも、高所得国間でGL指数が高い。

1970年代初頭の段階で、OECD諸国間の貿易の3分の2が産業内貿易であったこと、そしてそれはOECD諸国の急速な工業化によって引き起こされたことが指摘されている[12]。

出典

- ^ a b Grubel, H. G.; Lloyd, P. J. (1971) "The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade." Economic Record, 47(4): 494-517.

- ^ Grimwade, Nigel (2000). International Trade: New Patterns of Trade, Production & Investment (Second ed.). New York: Routledge. p. 71. ISBN 978-0-415-15626-4. https://archive.org/details/internationaltra0000grim_w3h5/page/71

- ^ a b Krugman, Paul; Obstfeld, Maurice (1991). International Economics: Theory and Policy (Second ed.). New York: Harper Collins. ISBN 978-0-673-52151-4

- ^ Davis, D. R. (1995). “Intra-industry trade: A Heckscher-Ohlin-Ricardo approach”. Journal of International Economics 39 (3/4): 201–226. doi:10.1016/0022-1996(95)01383-3.

- ^ Finger, J. M. (1975) "Trade overlap and intra-industry trade." Economic Inquiry, 13(4): 581-589.]

- ^ a b Falvey, R. E.; Kierzkowski, H. (1987) "Product quality, intra-industry trade and (im)perfect competition." In: Protection and Competition in International Trade, edited by H. Kierzkowski, Essays in Honour of W. M. Cordern, Basil Blackwell, Oxford.

- ^ Brander, James A. (1987). “Book Review of Greenaway and Milner (1986)”. Journal of International Economics 23 (1/2): 182–185. doi:10.1016/S0022-1996(87)80013-2.

- ^ Krugman, Paul (1979) "Increasing returns, monopolistic competition, and international trade." Journal of International Economics, 9(4): 469-479.

- ^ Krugman, Paul (1980) "Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade." American Economic Review, 70(5): 950-959.

- ^ Shelburne, Robert C.; Gonzales, Jorge (2004). "The Role of Intra-Industry Trade in the Service Sector", in Michael Plummer (ed.) Empirical Methods in International Trade: Essays in Honor of Mordechai Kreinin, Edward Elgar Press, 110-128, 2004.

- ^ Brülhart, Marius (2009). "An Account of Global Intra-industry Trade, 1962–2006." The World Economy, 32(3): 401-459.

- ^ Kadar, Bela (1981). “Review of Herbert Giersch, On the economics of intra-industry trade”. Journal of Economic Literature 19 (3): 1109.

| |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本概念 |

| ||||||||||||

| 理論・議論 | |||||||||||||

| モデル |

| ||||||||||||

| 分析ツール |

| ||||||||||||

| 結果 |

| ||||||||||||

| 貿易政策 |

| ||||||||||||

| トピック |

| ||||||||||||

| 近接分野 | |||||||||||||

| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||