リーマン・ロッホの定理

リーマン・ロッホの定理(リーマン・ロッホのていり、英: Riemann–Roch theorem)とは、複素解析学や代数幾何学などで用いられる、閉リーマン面上の複素解析と曲面の種数とを結びつける定理である。特定の位数の零点と極をもつ有理型関数空間の次元計算に役立つ。

まず、ベルンハルト・リーマンがRiemann (1857)でリーマンの不等式(Riemann's inequality)を証明した。そして短い間ではあったが、リーマンの学生であったグスタフ・ロッホが、Roch (1865)で決定的な形に到達した。その後、この定理は代数曲線上や高次元代数多様体に一般化され、さらにそれを超えた一般化もなされている。

準備

リーマン面

リーマン面 とは、局所的には複素数の集合 C の開部分集合と同相である位相空間を言う;加えて、これらの開集合の間に正則な変換写像があることが要請される。正則性条件により C 上の正則関数や有理型関数を扱う複素解析学の考え方や方法を曲面へ移すことが可能となる。コンパクトなリーマン面を閉リーマン面という。

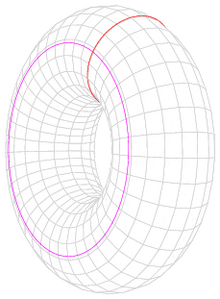

閉リーマン面の種数 とは、くだけた言い方をするとハンドル(把手)の数のことである。例えば右の図に示した閉リーマン面の種数は 3 である。より正確には、種数は1次ベッチ数の半分として、つまり、複素係数1次特異ホモロジー群 H1(X, C) の C-次元の半分として定義される。種数は閉リーマン面を同相の違いを除いて分類(英語版)する。すなわち、閉リーマン面が同相であること(ただし微分同相である必要はない)と、種数が等しいこととは同値である。したがって、種数は閉リーマン面の基本的な位相不変量である。他方、ホッジ理論は、 の種数と 上の正則1形式がなす空間の(C-)次元とが一致することを示しているので、種数はリーマン面の複素解析的な情報を持っているともいえる[1]。

因子

因子とは、曲面 X 上の点を基底とする自由アーベル群 Div(X) の元、つまり、曲面上の点に関する整数係数の形式的な有限和である。因子 D の係数がすべて非負であるものは有効因子と呼ばれ、D ≥ 0 と表される。

閉リーマン面 X 上の有理型関数 f ≠ 0 に対し、因子 (f) を次で定める。

ここで台 R(f) は f のすべての零点と極からなる集合で、係数 sz は

- ( z が位数 a の零点のとき)

- ( z が位数 a の極のとき)

で与えられる。 この台 R(f) は有限集合であることが知られている;これは X がコンパクトであることと、(ゼロでない)正則関数の零点集合は集積点を持たないという事実(一致の定理)の結果である。したがって (f) はwell-definedである。この形の因子を主因子と呼ぶ。また主因子の分だけ異なる因子は線型同値であるという。

また、因子 D の次数、つまり、D のすべての係数の和を deg(D) で表す。主因子の次数は 0 であることが示せるので[2]、因子の次数は線型同値類にのみ依存している。

有理型1形式 ω = f dz ≠ 0 の因子 (ω) も同様に、つまり (ω) = (f) で定義される。大域的な有理型1形式の因子を(記号 K で普通表し)標準因子と呼ぶ。任意の有理型1形式の因子は線型同値なので、標準因子は線型同値を除いて一意に定まる(よって、標準因子と呼ぶ)。

次で定義される C 上のベクトル空間 L(D) の次元 がもっとも興味のある量である:

ここで M(X) は閉リーマン面 X 上の有理型関数のなす体である。つまり、もし点 z で因子 D の係数 sz が負ならば関数 0 ≠ f ∈ L(D) は点 z で位数が −sz 以上の零点を持ち、正ならば点 z で位数が sz 以下の極を持つ。主因子(h)によって線型同値な2つの因子に付随するこれらのベクトル空間は、h倍する操作によって自然に同型となる。

古典的なリーマン・ロッホの定理

主張

を種数 g の閉リーマン面、K を標準因子とすると、任意の因子 に対し

が成り立つ[3]。

解説

典型的には が興味のある量であり、 は補正項と考えることができる。(特殊指数とも呼ぶ[4]。)したがって、定理は大まかに言い換えると、

- 次元 − 補正 = 次数 + 1 − g.

特に補正項 は非負であるから

となる。これをリーマンの不等式と呼ぶ。定理の中の「ロッホの部分」は、不等式の両辺の間のありうる差異の記述の部分である。種数 g のリーマン面の標準因子 K は次数 2g − 2 であり、因子を定める有理型1形式の取り方には依存しない。これは、定理中で D = 0 とすればよい。特に、D の次数が 2g − 1 以上のとき補正項は 0 となるので、

となる。

以下では、種数が小さいときに定理の説明をしている。他にも密接に関連した定理が数多くあり、直線束を使った同値な定式化や、代数曲線への一般化などがある。

例

閉リーマン面上の点 P をとり、次の数列を考えることで種数が小さいときに定理の説明する。

すなわち、この値は、点 P を除く各点で正則であり、点 P で位数が n 以下の極を持つ関数のなす空間の次元である。したがって n = 0 の場合、関数は曲面 X 全体で正則な関数、つまり整関数であることが要求される。リウヴィルの定理から、そのような関数は定数関数に限るので、 となる。一般に、数列 は増加列である。

種数が 0 の場合

リーマン球面(または、複素射影直線ともいう)は、単連結であるので、その1次特異ホモロジーはゼロである。特に、種数はゼロである。リーマン球面は、C の 2つのコピーで被覆することができ、変換写像(英語版)は次の式で与えられる。

したがって、C ひとつのコピー上の微分形式 ω = dz は、リーマン球面上の有理型微分形式に拡張される。これは

より無限遠点に位数2の極を持っている。したがって、その因子は K = (ω) = −2P (ここに P は無限遠点)である。

したがって、定理より、数列 l(nP) は

- 1, 2, 3, ...

である。この列は部分分数分解から導出することも可能である。逆に、この列がこのように始まると種数 g はゼロとなる。

種数が 1 の場合

次はトーラス C/Λ のような閉リーマン面の種数が g = 1 の場合である。ここで、Λ は2-次元の格子(群としては、 Z2 に同型)である。その種数は1であり、1次特異ホモロジー群は、右の図に示した2つのループにより自由に生成された群である。C 上の標準的な座標 z は、いたるところ正則(つまり、極を持たない)な X 上の1-形式 ω = dz を与える。したがって、標準因子 K は (ω) であり、ゼロである。

曲面上で、数列 l(nP) は、

- 1, 1, 2, 3, 4, 5 ...

であり、これは種数 g = 1 を特徴付ける。実際、因子 D = 0 に対し、上で述べたように、l(K − D) = l(0) = 1 となる。n > 0 である D = nP に対して、K − D の次数は、負の値であるので、補正項は 0 である。次元の列は、楕円関数論から導くこともできる。

種数が 2 以上の場合

種数 g = 2 の場合は数列 l(nP) は、

- 1, 1, ?, 2, 3, ...

である。このことから、次数 2 の ? のついた項が、点 P に依って 1 または 2 になることを示そう。種数 2 の場合には、その数列が 1, 1, 2, 2, ... となるような点がちょうど 6つの存在して、残りの点では一般の列 1, 1, 1, 2, ... となる。特に、種数 2 の曲線のことを超楕円曲線という。g > 2 に対して数列は、ほとんどの点で g + 1 個の1から始まり、そのほかとなる点は有限個しか存在しない(ヴァイエルシュトラスの点(英語版)(Weierstrass point)を参照)。

直線束のリーマン・ロッホの定理

リーマン面上の因子と正則直線束の間の密接な対応関係を使い、異なってはいるが同値な方法で述べることもできる。L を X 上の正則直線束とする。 で L の正則切断の空間を表すとする。この空間は有限次元となるので、この空間の次元を で表すとする。K で X 上の標準束を表す。すると、リーマン・ロッホの定理は、次のように記述できる。

前の節の定理は、L がポイントバンドル(英語版)(すなわち という形の直線束)のときの特別な場合である。定理は個の線型独立な K の正則切断(つまり X 上の1-形式)が存在していること示すことにも適用できる。L を自明束とすると、X 上の唯一の正則関数は定数関数であるので、 である。L の次数はゼロで、 は自明束である。このようにして次が得られる。

したがって、 であり、 個の線型独立な正則 1-形式が存在することを証明したこととなる。

代数曲線のリーマン・ロッホの定理

リーマン面上の因子のリーマン・ロッホ定理の上の定式化の対象はすべて、代数幾何学に類似するものがある。リーマン面の類似物は、体 k 上の非特異な代数曲線 C である。用語の差異(曲線 vs. 曲面)は、実多様体としてはリーマン面の次元は 2 であるが、複素多様体としては1次元であることによる。リーマン面がコンパクトであることは、代数曲線が完備(英語版)であるという条件(この場合射影的であることにも同値)と並行して議論することができる。一般的な体 k 上には、特異(コ)ホモロジーの考え方はないので、いわゆる、幾何種数が次のように定義される。

つまり、この式の値は、大域的に定義された(代数的)1-形式の空間の次元である(ケーラー微分を参照)。最後に、リーマン面の有理型関数は局所的には正則関数の分数として表現される。したがって、それらは(代数多様体における)正則関数の分数として局所的に表せる有理関数に置き換えることができる。上と同じように、曲線上の有理関数 f で となるもの全体のなすベクトル空間の次元を とかくと、 上とまったく同じ公式が成り立つ。

deg D ≥ 2g -1 のときに

が成り立つことも上と同様である。 ここに C は代数的閉体 k 上の射影的な非特異代数曲線である。事実、同じ公式が任意の体の上の射影曲線に対して成立する。ただし、因子の次数を、基礎体の可能な拡張と因子をサポートする点の剰余体からくる重複度を考えに入れる[5]。 結局、アルティン環の上の固有曲線に対して、因子に付随する直線束のオイラー標数は、(近似的に定義された)因子の次数と構造層 のオイラー標数により与えられる[6]。

定理の中の滑らかさの前提は次のように緩めることができる。代数的閉体上の(射影的な)曲線で、すべての局所環がゴレンシュタイン環であるようなものについて、上と同じステートメントが成立する。ただし上記で定義した幾何種数は以下で定義される算術種数 ga で置き換えるものとする。

(滑らかな曲線では、幾何種数と算術種数は一致する。)この定理は一般の特異点を持つ曲線(や高次元の多様体)に対しても成立する[8]。

証明

代数曲線に対してのステートメントは、セール双対性を使い証明できる。整数 l(D) は D に付随する直線束 の大域的切断の空間の次元である(カルティエ因子を参照のこと)。したがって、層コホモロジーのことばで、

- と

といった関係式を得る。しかし、曲線という特別な場合の非特異射影多様体に対するセールの双対性は、 が双対 に同型であることを言っている。すると、左辺は因子 D のオイラー標数に等しく、D = 0 のとき、構造層に対するオイラー標数 となる。 よって定理は について成り立つ。一般の因子の場合は、 に点 を追加して に置き換えたときに、定理の両辺が全く同様に変化することを確かめ、の場合と合わせて数学的帰納法を適用する。

閉リーマン面に対する定理は、GAGA原理と周の定理を使い、代数的なバージョンから導くことができる。事実、すべての閉リーマン面は、ある複素射影空間の代数方程式によって定義されている。

応用

次数 d の既約な平面代数曲線は、固有に特異点の数を数えると、(d - 1)(d - 2)/2 - g 個の特異点を持っている。このことは、もし曲線が (d - 1)(d - 2)/2 個の異なる特異点を持っていたとすると、有理曲線となるので、有理パラメータ化が可能である。

リーマン面や代数曲線の間の(分岐)写像に関連するリーマン・フルヴィッツの公式は、リーマン・ロッホの定理の結果である。

特別因子のクリフォードの定理(英語版)もまた、リーマン・ロッホの定理の結果である。クリフォードの定理は、 を満たす特殊因子(つまり、)に対して、次の不等式が成立する[9]。

リーマン・ロッホの定理の一般化

曲線に対するリーマン・ロッホの定理は、1850年にリーマンとロッホにより証明され、代数曲線に対しては、フリードリッヒ・シュミット(英語版)により1931年に有限標数の完全体の場合に証明された。カール・ロケット(英語版)(Peter Roquette)の書いた [1]に、下記のような記載がある。

F. K. シュミットの第一の重要な結果は、閉リーマン面に対するリーマン・ロッホの定理が、有限な基礎体をもつ関数体についても成り立つことを発見したことである。実際、任意の完全体(有限体であってもよい)を基礎体とするリーマン・ロッホの定理の証明がなされている。

後続の曲線論はこの結果から得られる情報を洗練しようと試みるものである。(例えばブリル・ネター理論(英語版)など。)その意味でこの結果は基本的なものであるといえる。

(適切な因子や直線束の概念を用いた)高次元のバージョンも存在する。これらの定式化は2つの部分へと分解することが可能となる。ひとつは、現在はセール双対性と呼ばれる部分であり、 を一次の層コホモロジー群の次元と解釈することである。そして を層コホモロジーの零次の次元、切断の空間の次元と考えると、左辺はオイラー標数となり、右辺はそのオイラー標数を次数(degree)として(リーマン面のトポロジーから来る修正を加味して)計算するものとなる。

代数幾何学での次元が 2 のときのそのような公式は、代数幾何学のイタリア学派(英語版)により基礎づけられ、曲面のリーマン・ロッホの定理が証明された(いくつかのバージョンがあり、最初のバージョンはマックス・ネター(英語版)よる)。

- 詳細は「曲面のリーマン・ロッホの定理」を参照

n-次元への一般化であるヒルツェブルフ・リーマン・ロッホの定理は、フリードリッヒ・ヒルツェブルフにより、代数トポロジーの特性類の応用として発見され証明された。彼の仕事は小平邦彦の仕事に大きな影響を与えた。同時期に、ジャン・ピエール・セールは、現在では知られているようなセール双対性に一般的な形を与えた。

アレクサンドル・グロタンディークは、1957年に現在はグロタンディーク・リーマン・ロッホの定理(英語版)(Grothendieck–Riemann–Roch theorem)として知られている遠大な一般化を行った。これにより、リーマン・ロッホの定理は1つの多様体についての定理ではなく、2つの多様体の間の射についての定理として一般化される。この証明の詳細は、1958年にボレルとセールにより出版された。後にグロタンディークらによって証明の簡略化と一般化がなされている。

そして、代数トポロジーにおいてもリーマン・ロッホの定理の一般化が発見された。これらの発展は、本質的には1950年から1960年の間にすべて推し進められた。その後、アティヤ=シンガーの指数定理が一般化の別の道を切り開いた。

以上の帰結として、連接層のオイラー標数はある程度計算が可能である。オイラー標数を定義する層コホモロジーの次元の交代和のうち、特定の次数の値のみを計算するためには、消滅定理のような追加の議論が必要となる。

脚注

注釈

出典

- ^ Griffiths & Harris 1994, pp. 116–117.

- ^ Jost 2006, Lemma 5.4.1.

- ^ Jost 2006, Theorem 5.4.1.

- ^ Mukai 2003, Definition 9.16.

- ^ Liu, Qing (2002), Algebraic Geometry and Arithmetic Curves, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-850284-5 , Section 7.3

- ^ Altman, Allen; Kleiman, Steven (1970), Introduction to Grothendieck duality theory, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 146, Berlin, New York: Springer-Verlag , Theorem VIII.1.4., p. 164

- ^ Hartshorne, Robin (1986), “Generalized divisors on Gorenstein curves and a theorem of Noether”, Journal of Mathematics of Kyoto University 26 (3): 375–386, ISSN 0023-608X, http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.kjm/1250520873

- ^ Baum, Paul; Fulton, William; MacPherson, Robert (1975), “Riemann-Roch for singular varieties”, Publications Mathématiques de l'IHÉS (45): 101–145, ISSN 1618-1913

- ^ Fulton, William (1989), Algebraic curves, Advanced Book Classics, Addison-Wesley, ISBN 978-0-201-51010-2, http://www.math.lsa.umich.edu/~wfulton/CurveBook.pdf , p. 109

参考文献

- Borel, Armand & Serre, Jean-Pierre (1958), Le théorème de Riemann-Roch, d'après Grothendieck, Bull.S.M.F. 86 (1958), 97-136.

- Griffiths, Phillip; Harris, Joseph (1994), Principles of algebraic geometry, Wiley Classics Library, New York: John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-05059-9, MR1288523

- Grothendieck, Alexander, et al. (1966/67), Théorie des Intersections et Théorème de Riemann-Roch (SGA 6), LNM 225, Springer-Verlag, 1971.

- Fulton, William (1974) (pdf). Algebraic Curves. Mathematics Lecture Note Series. W.A. Benjamin. ISBN 0-8053-3080-1. http://www.math.lsa.umich.edu/~wfulton/CurveBook.pdf

- Hartshorne, Robin (1977). Algebraic Geometry. Berlin, New York: Springer-Verlag. ISBN 978-0-387-90244-9. MR0463157. OCLC 13348052 , contains the statement for curves over an algebraically closed field. See section IV.1.

- Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), “Riemann-Roch theorem”, Encyclopedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4, https://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Riemann-Roch_theorem

- Hirzebruch, Friedrich (1995). Topological methods in algebraic geometry. Classics in Mathematics. Berlin, New York: Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-58663-0. MR1335917 . A good general modern reference.

- Jost, Jürgen (2006). Compact Riemann Surfaces (thrid ed.). Berlin, New York: Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-33065-3. MR2247485. Zbl 1125.30033. https://books.google.co.jp/books?id=RXftCAAAQBAJ , see pages 208–219 for the proof in the complex situation. Note that Jost uses slightly different notation.

- Mukai, Shigeru; William Oxbury (translator) (2003). An Introduction to Invariants and Moduli. Cambridge studies in advanced mathematics. 81. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-80906-1. MR2004218. Zbl 1033.14008

- Vector bundles on Compact Riemann Surfaces, M.S. Narasimhan, p. 5-6.

- Riemann, Bernhard (1857). “Theorie der Abel'schen Functionen”. Journal für die reine und angewandte Mathematik 54: 115–155. doi:10.1515/crll.1857.54.115. http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN243919689_0054

- Roch, Gustav (1865). “Ueber die Anzahl der willkurlichen Constanten in algebraischen Functionen”. Journal für die reine und angewandte Mathematik 64: 372–376. doi:10.1515/crll.1865.64.372. http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN243919689_0064

- Schmidt, Friedrich Karl (1931), “Analytische Zahlentheorie in Körpern der Charakteristik p”, Mathematische Zeitschrift 33: 1–32, doi:10.1007/BF01174341, Zbl 0001.05401, http://digreg.mathguide.de/cgi-bin/ssgfi/anzeige.pl?db=reg&ci=MathZ&id=ART&sd=y1931v33p?&nr=076522&ew=SSGFI

- Stichtenoth, Henning (1993). Algebraic Function Fields and Codes. Springer-Verlag. ISBN 3-540-56489-6

- Misha Kapovich, The Riemann–Roch Theorem (lecture note) an elementary introduction

- J. Gray, The Riemann-Roch theorem and Geometry, 1854-1914.

- Is there a Riemann-Roch for smooth projective curves over an arbitrary field? on MathOverflow

関連項目

- 川崎のリーマン・ロッホの定理(英語版)(Kawasaki's Riemann–Roch formula)