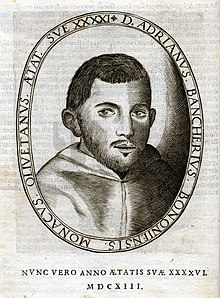

Adriano Banchieri

Adriano Banchieri, nato Tommaso Banchieri (Bologna, 3 settembre 1568 – 1634), è stato un musicista, compositore, poeta e monaco italiano del tardo Rinascimento e dell'inizio dell'era barocca.

Noto anche come Adriano da Bologna e con gli pseudonimi: Attabalibba dal Perù, Camillo Scaligeri della Fratta e il Dissonante, Banchieri è un rappresentante emblematico della grande vivacità dei movimenti culturali dell'Europa del XVII secolo, frutto di una cultura basata essenzialmente sulla lingua latina e la musica, senza tralasciare un nuovo interesse per le lingue nazionali, tra cui il francese. Grande erudito e dallo spirito vivace, rimasto pressoché sconosciuto per molto tempo, Banchieri presenta ancor oggi molti aspetti da scoprire, della sua attività e delle sue opere.[1]

Biografia

Nato da una nobile a famiglia, originaria della lucchesìa, entrò nell'ordine dei monaci benedettini Olivetani nel 1587, per prendere i voti nel 1590, cambiando nome da Tomaso ad Adriano. Iniziò lo studio della musica già tempo prima di prendere i voti. Intensificò in seguito lo studio e uno dei suoi insegnanti presso il monastero fu Gioseffo Guami, organista di Lucca, che ne influenzò lo stile.[2]

La sua attività d'organista cominciò presso il monastero di San Michele del Bosco, a Bologna, proseguendola poi, a Santa Maria in Regola a Imola (1600-1606), Gubbio (1604), Venezia (1605) e Verona. Nel 1610 fu chiamato come organista dell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore e nel 1611 nuovamente a San Michele in Bosco. Qui divenne la figura centrale della vita musicale bolognese: nel 1615 fondò l'Accademia dei Floridi, una delle più antiche accademie musicali di Bologna; l'istituzione si interruppe a causa di "autorevoli accidenti"[3] e venne poi ricostituita nel 1623, sotto la guida di Girolamo Giacobbi, maestro di cappella in San Petronio, con la denominazione di Accademia dei Filomusi, ove Banchieri prese il soprannome di Accademico dissonante. Nel 1624 fu insignito del titolo di abate onorario. Nel 1627, nella sala dell'Accademia, organizzò un ricevimento sfarzoso per onorare l'ingresso di un nuovo accademico forestiero, la cui notorietà, così come le opere, erano già grandi e rinomate: Claudio Monteverdi.[3] Ebbe certamente relazioni, anche solo epistolari, con i maggiori compositori a lui contemporanei, oltre Monteverdi, anche Frescobaldi, Artusi, Caccini, e altri. Ciò si evince dalle sue "Lettere harmoniche", nelle quali si trovano anche preziose notizie cronologiche sulle sue opere e sulle opere altrui, oltre ad una sintesi della propria biografia. Banchieri, inoltre, è ritenuto il primo compositore che impiegò la barra di misura nelle partiture vocali.[4]

Visse quasi sempre a Bologna, tranne qualche breve periodo passato a Imola, Gubbio e Venezia. Nel 1608 si recò a S. Vittore a Milano per partecipare ai festeggiamenti in occasione della canonizzazione di Carlo Borromeo. Morì nella città natale improvvisamente di apoplessia a 67 anni.[2] Sulla sua tomba vi è scritto: Fuit musicus clarus - Multa edidit.[3]

Le opere

Ricchissima e multiforme fu la creatività di Banchieri; l'opera di questo insolito monaco musicista e letterato, non solo è testimonianza di un'operosità certo superiore alla media, ma denota anche una viva curiosità e una capacità d'indagine e di critica sorprendenti nelle sue varie discipline. La sua produzione teorica non è da separarsi, per una corretta analisi, dall'intensa attività pratica, esercitata non solo come musicista, organista e compositore, ma anche come organizzatore delle manifestazioni liturgiche-musicali, della sua chiesa, come insegnante, come animatore della vita musicale, e fondatore di accademie. Si occupò, infine, anche della costruzione di strumenti musicali, citato nell'edizione del 1611 de L'organo suonarino.

Banchieri fu soprattutto un grande innovatore dell'armonia, con le sue tesi sulla dissonanza che chiamò "novello stile". Una sintesi, ancorché ponderosa, di tali tesi è costituita dalla lunga introduzione al Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena. Quest'opera, considerata dai più il suo capolavoro per la bellezza di alcuni brani (fra cui il celebre Madrigale a un dolce usignolo e lo straordinario Contrappunto bestiale alla mente) è composta da 21 madrigali a cinque voci miste (il 22° è uguale al primo, ma con il testo cambiato) preceduti da due versi recitati che ne anticipano il contenuto.

Come Orazio Vecchi, Banchieri era interessato - quando il melodramma era ancora alle origini - a trasformare il madrigale per uso drammatico. Fu uno degli autori che svilupparono la forma del madrigale dialogico, che assunse varie denominazioni, come, tra le altre, quella di commedia madrigalistica, commedia armonica, o, ancora, madrigale drammatico o rappresentativo. Si trattava, per lo più, di raccolte di madrigali che, eseguiti uno di seguito all'altro, raccontavano una storia (come ad esempio il Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena e la Barca di Venezia per Padova).

In passato tale forma musicale è stata considerata appunto uno dei più importanti precursori dell'opera come la si conosce oggi, anche se la maggior parte dei musicologi attualmente la ritiene piuttosto uno sviluppo distinto.

Banchieri fu inoltre un importante compositore di canzonette, forma musicale più leggera del madrigale e molto popolare nel tardo XVI secolo.

Nell'ambito dell'attività letteraria esercitata da Banchieri sotto lo pseudonimo di Camillo Scaligeri (o Scaligeri) della Fratta, le opere di maggior interesse sono le commedie in prosa, nelle quali si trovano mescolati il toscano e tre o quattro dialetti diversi. La struttura è quella tipica del teatro cinquecentesco, con una molteplicità di trame che in realtà sono riconducibili ad un unico intreccio, molto simile da una commedia all'altra.

Opere vocali profane

- Primo libro di Madrigali a cinque voci (Milano 1593)

- Sei Libri di canzonette a tre voci (I Libro: Hora prima di ricreazione, Venezia 1597; II Libro: La pazzia senile. Ragionamenti vaghi et dilettevoli, Venezia 1598; III Libro: Il studio dilettevole a tre voci, nuovamente con vaghi argomenti et spassevoli intermedii fiorito nell'Amfiparnasso commedia musicale dell'Honoratio Vecchi, Milano 1600; IV Libro: Il Metamorfosi musicale, Venezia 1601; V Libro: Virtuoso ridotto tra signori e dame entr' il quale si concentra recitabilmente in suoni e canti una nuova commedia detta prudenza giovanile... op.15, Milano 1607, poi ristampato come Saviezza giovanile, Venezia 1628; VI Libro: Tirsi, Fili e Clori che in verde prato di variati fiori cantano, Venezia 1614).

- Il Zabaione musicale, Invenzione boscareccia a cinque voci (Milano 1604).

- Barca di Venetia per Padova dentrovi la nuova mescolanza op.12 (Libro II dei Madrigali a cinque voci, Venezia 1605).

- Festino nella sera del giovedì grasso avanti cena op. 18 (Libro III dei Madrigali a cinque voci, Venezia 1608).

- Vivezze di Flora e Primavera cantate recitate e concertate con cinque voci, nello spinetto o chitarrone op. 44 (Libro V madrigali a cinque voci, Venezia 1622).

- Il virtuoso ritrovo accademico del Dissonante, publicamente praticato con varianti concerti musicali a 1-5 voci ò stromenti nell'Accademia dei Filomusi op. 49 (Venezia 1626).

- La Sampogna musicale (Bologna 1625).

- La fida fanciulla, commedia esemplare con musicali intermedii apparenti e inapparenti (Bologna 1628).

- Trattenimenti da villa concertati in ordine seguente nel chitarrone con cinque voci in variati modi. Vaga et curiosa concatenatione drammatica (Libro VI dei Madrigali a cinque voci, Venezia 1630).

Ascolto

- La Battaglia (clavicembalo)

Opere strumentali

- Canzoni alla francese a quattro voci per suonare, dentrovi un Echo e infine una Battaglia a otto e dui Concerti fatti sopra il Lieto godea... Libro Secondo (Venezia 1596).

- Fantasie overo canzoni alla francese per suonare nell'organo et altri stromenti musicali a qiattro voci (Venezia 1603).

- Moderna armonia di canzoni alla francese op.26 (Venezia 1612).

Opere vocali sacre

- Concerti ecclesiastici a otto voci con organo (Venezia 1595).

- Salmi a cinque voci (Venezia 1598).

- Messa solenne a otto voci dentrovi varianti Concerti... Libro III dei suo Concerti (Venezia 1599).

- Ecclesiastiche Sinfonie dette Canzoni in aria francese a quattro voci per suonare et cantare et sopra un Basso seguente concertante entro l'organo op.16 (Venezia 1607).

- Gemelli armonici che avicendevolmente concertano duoi voci in variati modi op.21 (Venezia 1609).

- Vezzo di perle musicali op.23... Accomodata, che sopra il Basso seguente si può variare un istesso concerto in sei modi, con una e dui parti così voci, come stromenti (Venezia 1610).1°ediz.moderna a cura di Mario G.Genesi, Bologna, Collana "I Quaderni del Civico Museo Bibliografico Musicale"(direz.: Giorgio Piombini),1992, pp. 130 (con risoluzione integrale del basso continuo strumentale).

- Secondi nuovo Pensieri ecclesiastici op.14 (Milano 1611).

- Terzo Libro di nuovi Pensieri ecclesiastici da cantarsi con una e due voci in vari modi nel Clavicembalo, Tiorba, Arpichitarrone e organo op.35 (Bologna 1613).

- Salmi festivi... in concerto di quattro voci e organo. Et nel fine Tre variate armonie sopra il Magnificat op.33 (Venezia 1613).

- Due Ripieni in Applauso musicale, con otto parti, distinte in due chori di voci e stromenti e organo (Bologna 1614).

- Sacra armonia a quattro voci e suono dell'organo op.41 (Venezia 1619).

- Primo Libro delle Messe s Mottetti concertato con Basso e due Tenori nell'Organo op.42 (Venezia 1620).

- Dialoghi Concerti, Sinfonie e Canzoni da concertarsi con due voci in variati modi nell'organo op.48 (Venezia 1625).

Le opere didattiche

Banchieri fu uno dei più importanti didatti musicali del XVII secolo. Pubblicò trattati e raccolte di musica didattica indirizzati più all'allievo che al maestro, mostrandosi in questa scelta un autentico innovatore. La sua produzione in questo campo comprende sette trattati teorici:

- Cartella overo regole utilissime a quelli che desiderano imparare il canto figurato (Giacomo Vincenzi, Venezia 1601). Quest'opera fu ristampata con successive aggiunte e miglioramenti fino al 1614.

- L'organo suonarino (Ricciardo Amadino, Venezia 1605)

- La Pazzia Senile "la saviezza giovenile" (Venezia 1607)

- Conclusioni del suono dell'organo (Eredi di Giovanni Rossi, Bologna 1609)

- La cartellina musicale (Giacomo Vincenzi, Venezia 1615)

- La Banchierina overo cartella picciola del canto figurato (Alessandro Vincenzi, Venezia 1623)

- Il principiante fanciullo a due voci (Bartolomeo Magni, Venezia 1625)

Commedie in prosa sotto il nome di Camillo Scaligeri della Fratta

- Il furto amoroso, "commedia onesta e spassevole" (Venezia 1613).

- L'Urslina da Crevalcor, ovvero l'amor costante, commedia (Venezia 1620).

- La Minghina da Barbian (Venezia 1620).

Discografia

- 1980 - Barca di Venetia per Padova, Collegium vocale di Colonia, con Gianrico Tedeschi, voce recitante (EMI Reflexe)

- 1988 - Il Festino nella sera del Giovedì Grasso avanti cena, I Madrigalisti di Genova, (Ars Nova CD AN-175, Sarx "Angelicum" CD ANG-97002-2)

- 1997 - Il Zabaione musicale, Sonatori de la Giosa Marca e Coro della Radio di Lugano, dir. Diego Fasolis (Naxos)

- 2005 - Il Virtuoso, Ensemble Hypothesis, dir. Leopoldo d'Agostino (Tactus)

- 2009 - Gemelli armonici & Metamorfosi musicale, Ensemble Hypothesis, dir. Leopoldo d'Agostino (Tactus)

Note

Bibliografia

- M.Genesi,Trasmigrazioni, basso continuo, organici esecutivi ed altre questioni connesse con il Vezzo di Perle Musicali composto nel 1610 da A.Banchieri per le Monache di S.Maria della Neve in Piacenza, in"Archivio Storico Parmense ",XLVI,1994, pp.423-456

- M.Genesi, Compositori musicali barocchi in S.Maria della Neve,in "Piacenza Economica", Piacenza, Eredi Gutenberg, 2008, III.

- Cinzia Zotti, "Le sourire du moine: Adriano Banchieri bolonais, musicien, homme de lettres pédagogue,équilibriste sur le fil des querelles du seicento...", ISBN 9782864105091 Serre, Nice, 2009 (biografia contestualizzata di Adriano Banchieri)

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

- Wikiquote

- Wikimedia Commons

Wikiquote contiene citazioni di o su Adriano Banchieri

Wikiquote contiene citazioni di o su Adriano Banchieri Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adriano Banchieri

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adriano Banchieri

Collegamenti esterni

- Banchièri, Adriano, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Francesco Vatielli, BANCHIERI, Adriano, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1930.

- Banchièri, Adriano, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) Adriano Banchieri, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Oscar Mischiati, BANCHIERI, Adriano, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 5, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1963.

- Opere di Adriano Banchieri, su Liber Liber.

- Opere di Adriano Banchieri, su MLOL, Horizons Unlimited.

- (EN) Opere di Adriano Banchieri, su Open Library, Internet Archive.

- Adriano Banchieri, in Archivio storico Ricordi, Ricordi & C..

- (EN) Spartiti o libretti di Adriano Banchieri, su International Music Score Library Project, Project Petrucci LLC.

- (EN) Adriano Banchieri, su Discogs, Zink Media.

- (EN) Adriano Banchieri, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.

- Composizioni didattiche a due nel Rinascimento e nel Barocco, su bicinium.info. URL consultato il 22 novembre 2006 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2007).

- (EN) Spartiti liberi di Adriano Banchieri, in Choral Public Domain Library (ChoralWiki).

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 32034546 · ISNI (EN) 0000 0001 0884 840X · SBN CFIV026834 · BAV 495/6050 · CERL cnp01434015 · Europeana agent/base/147435 · LCCN (EN) n81024793 · GND (DE) 118506374 · BNE (ES) XX1142838 (data) · BNF (FR) cb121526432 (data) · J9U (EN, HE) 987007273039805171 · NSK (HR) 000047984 · NDL (EN, JA) 01037231 · CONOR.SI (SL) 113762659 · WorldCat Identities (EN) lccn-n81024793 |

|---|

Portale Biografie

Portale Biografie Portale Letteratura

Portale Letteratura Portale Musica classica

Portale Musica classica Portale Teatro

Portale Teatro