SPOT-1

Pour les articles homonymes, voir Spot.

| Organisation | CNES |

|---|---|

| Programme | Spot |

| Domaine | Observation terrestre |

| Autres noms | Système probatoire d'observation de la Terre - 1 |

| Lancement | à 01:44 UTC |

| Lanceur | Ariane 1 |

| Désorbitage | |

| Identifiant COSPAR | 1986-019A |

| Masse au lancement | 1 750 kg |

|---|

| Orbite | Orbite polaire, actuellement désorbité |

|---|---|

| Périapside | 815 km |

| Apoapside | 829,6 km |

| Période de révolution | 101,4 min |

| Inclinaison | 98,7° |

| Excentricité | 0,001013 |

modifier

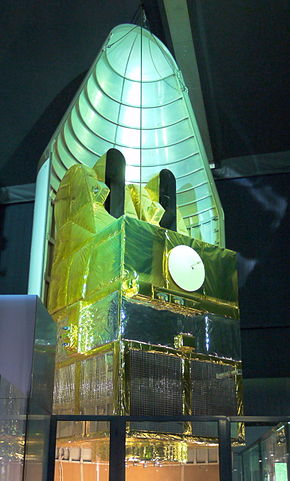

SPOT-1 (Satellite Pour l'Observation de la Terre-1) est un satellite civil d'observation de la Terre français, le premier exemplaire de la famille SPOT.

Développement

Caractéristiques techniques

Lancement et exploitation commerciale

Il a été lancé le par la fusée Ariane 1[1]. Après la phase d'essai, c'est l'accident de Tchernobyl () qui provoquera sa mise en exploitation commerciale pour fournir à la presse les premières images de la catastrophe. Originellement conçu pour une mission de trois ans, il a fourni pendant 17 ans plus de 2,7 millions de photos de la planète[1].

Fin de vie et désorbitation

Du 17 au , il est désorbité par l'équipe du Centre spatial de Toulouse en passant d'une orbite quasi circulaire de 830 x 815 kilomètres à une orbite elliptique de 800 x 584 kilomètres. Cette descente d'orbite aurait dû permettre de réduire sa durée de satellisation de plus de 200 ans à environ 18 ans[2], contribuant au nettoyage de l'espace terrestre[1]. Il s'avère néanmoins que la traînée atmosphérique est trop faible à cette altitude pour atteindre cet objectif, le satellite n'ayant perdu passé ce délai qu'environ 30 kilomètres à son apogée et 10 kilomètres à son périgée.

Références

- ↑ a b et c CNES, « Pour un Espace propre : le CNES donne l'exemple avec la désorbitation de SPOT 1 », sur cnes.fr, (consulté le )

- ↑ Secrétariat des Nations Unies, « Renseignements fournis conformément à la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique », sur unoosa.org, (consulté le )

Voir aussi

v · m | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Lanceurs et fusées |

| ||||||

| Satellites scientifiques |

| ||||||

| Satellites d'application |

| ||||||

| Instruments |

| ||||||

| Plates-formes |

| ||||||

| Installations au sol | |||||||

| Organisations | |||||||

| Histoire | |||||||

| Projets abandonnés | |||||||

| Articles liés |

| ||||||

| Les programmes, satellites et lanceurs supervisés par l'Agence spatiale européenne sont rangés dans la palette Agence spatiale européenne. | |||||||

Portail de l’astronautique

Portail de l’astronautique  Portail de l’information géographique

Portail de l’information géographique  Portail des années 1980

Portail des années 1980