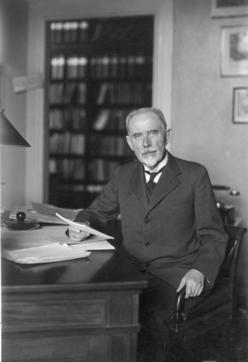

Søren Sørensen

Pour les articles homonymes, voir Sørensen.

| Naissance |  Havrebjerg (en)  |

|---|---|

| Décès |  (à 71 ans) (à 71 ans)Copenhague  |

| Nom dans la langue maternelle | Søren Peter Lauritz Sørensen  |

| Nationalité | danoise  |

| Formation | |

| Activité | Chimiste  |

| Enfant | Arthur Arnholtz (d)  |

| A travaillé pour | Carlsberg Université technique du Danemark  |

|---|---|

| Membre de | |

| Directeur de thèse |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Søren Peter Lauritz Sørensen, dit S. P. L. Sørensen (né à Havrebjerg au Danemark le et mort le ), est un chimiste danois. Il est connu principalement pour avoir introduit la notion de potentiel hydrogène (plus couramment appelé pH) en 1909. Il montre que si une solution gagne ou perd des hydrogène, elle évolue vers l'acidité ou au contraire vers la basicité.

Biographie

Sørensen étudie, en premier temps, la médecine à l'université de Copenhague, mais se tourne rapidement vers la chimie, domaine dans lequel il obtient son doctorat en 1899. Il travaillait alors sous la direction de Sophus Mads Jørgensen sur les synthèses inorganiques[1].

De 1901 à 1938, il dirige le laboratoire de Carlsberg à Copenhague. Il commence bientôt à étudier les acides aminés, les protéines, les enzymes[1] et notamment l'effet de la concentration des ions dans l'analyse de ces protéines. La concentration des ions hydrogène jouant un rôle central dans les réactions enzymatiques, il trouve un moyen simple d'exprimer celle-ci : il s'aperçoit qu'une échelle convenable peut être établie en prenant la réciproque du logarithme décimal de la concentration de ces ions. C'est ainsi qu'en 1909, il introduit le concept du potentiel hydrogène. Dans l'article où il introduit cette échelle, il utilise la notation pH[2] et décrit deux nouvelles méthodes pour mesurer l'acidité. La première utilise des électrodes tandis que la seconde consiste à comparer la couleur d'échantillons à un ensemble d'indicateurs de référence.

Par la suite, Sørensen devient un protagoniste dans l'application de la thermodynamique à la chimie des protéines. Il est aidé dans ce travail par sa femme, Margrethe Høyrup Sørensen[3]. Il développe également des solutions tampons permettant de maintenir constant le pH d'une solution.

Avant que Sørensen ne développe l'échelle de pH, il n'y avait aucune méthode communément admise pour exprimer la concentration en ions hydrogène[3].

Notes et références

- ↑ a et b (en) « Sørensen, Soren Peter Lauritz (1868-1939) », sur European Association for Chemical and Molecular Sciences (consulté le ).

- ↑ (de) S. P. L. Sørensen, « Enzymstudien. II: Mitteilung. Über die Messung und die Bedeutung der Wasserstoffionenkoncentration bei enzymatischen Prozessen », Biochemische Zeitschrift, vol. 21, , p. 131–304.

- ↑ a et b (en) « Søren Sørensen », sur www.euchems.eu, Chemical Heritage Foundation (consulté le ).

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Søren Sørensen, sur Wikimedia Commons

- Ressource relative à la recherche

:

: - Scopus

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - Britannica

- Brockhaus

- Dansk biografisk leksikon

- Den Store Danske Encyklopædi

- Enciclopedia De Agostini

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Nationalencyklopedin

- Store norske leksikon

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- ISNI

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- Italie

- Pays-Bas

- NUKAT

- Norvège

- WorldCat

v · m Groupe Carlsberg | |

|---|---|

| Personnages clés |

|

| Inventions | |

| Filiales |

|

| Marques |

|

Portail de la chimie

Portail de la chimie  Portail du Danemark

Portail du Danemark